藍染の化学

前回、藍にはインディゴが含まれると書いたが、正確にはちょっと違うので、藍染をきちんと化学してみたいと思う。

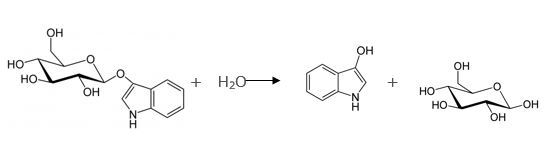

藍の青色の成分インディゴは、緑の葉の中ではインディカンという水溶性の無色の物質として存在する。

インディカン

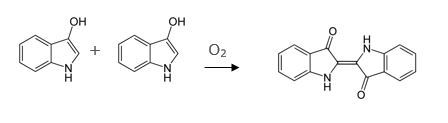

インドキシルがさらに酸化するとインディゴとなる。

この反応はすくもを作る工程、すなわち、刈り取った藍の葉を刻んで天日乾燥し、水打ちと攪拌を繰り返しながら約100日をかけて発酵させる工程で起こる。出来上がったすくもは青黒い色をしているが、これは青色の成分がインディゴの状態で存在するため。インディゴは水に不溶なので染色に使うことはできない。

インディゴを水溶性の形に変換する作業が、天然灰汁を藍瓶の中で発酵させて染液をつくる藍建てである。具体的には、瓶の中の菌でインディゴを還元して、水溶性のロイコ体インディゴ(還元型のインディゴ)に変換する。

ソース:日本大百科全書

ロイコ体インディゴはインディゴホワイトとかインディゴ白などとも呼ばれ、可溶性の黄色物質でアルカリ性の水に良く溶ける。このロイコ体インディゴが溶けた染液に布や糸を浸し、引き上げると、空気に触れるて酸化し不溶性のインディゴにもどり、青く発色する。

藍染めは染を重ねるごとに濃い色に染まり、染織の回数によって色の名前が変わるという。

しかし、いいものになると、薄い色も染の回数が少ないわけではないという。

藍を建てる際に使われる菌は強アルカリを好むが、発酵が進むにつれ徐々に適度なアルカリ性に落ちついていく。腐敗を促す他の細菌を抑えつつ、温度とpHを管理しつつ発酵、発色の様子を見ながら、石灰やフスマを適宜加えながら良好な発酵状態を維持するのだが、薄い色に染める場合は、染織の力が弱くなった状態を見計らって布を浸し、その弱い状態で何度も染織を繰り返すのだそうだ。

この水色もそうやって何度も回数を重ねて染め上げたものかどうかは定かではない。でもかなりお気に入りの一枚である。

そういえば、阿波藍染の技術が確立したのは1600年代。16世紀末にフィリピンのマニラ港が開港して太平洋が結ばれて世界がに繋がり、その影響を受けて、外国から入ってくるものを参考にして日本の職人が物を作りたのだと、以前、田中優子さんがおっしゃっていたことを思い出した。(『きもの草子』) そして、日本の物づくりのためにこの時代に科学が発達したのだそうだ。